株式投資をする際に重要な指標となるPER(株価収益率)。

でも初学者には少し分かりにくいんですよね。

なので、今回はPERについて分かりやすく解説します!

1.PERを理解する

それでは早速PERについて解説していきます。

ファンダメンタルズ分析をする上では必ず必要な知識となりますので、しっかり身につけましょう![]()

1-1.PERの前にEPSを理解しよう!

PERを理解する前に、必ず理解しておくべき指標があります。

それはEPS(一株当たり利益)です。

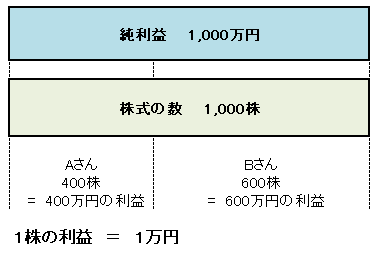

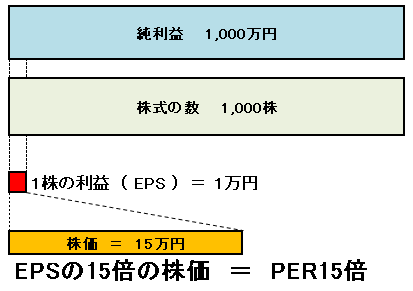

企業が事業をして出た純利益が1,000万円だとします。

この企業が発行した株式は全部で1,000株。

そのうちAさんは400株、Bさんは600株を保有しているとします。

企業は株主のものですから、企業が出した利益は株主のものになります。

株主Aさんは、企業の株式1000株中400株もっていますから、企業の40%を持っていることになります。

そのため利益の40%を享受できます。

株主Bさんは600株なので60%ですね。

これを金額にすると

Aさんは純利益1,000万円の40%。つまり400万円の利益。

Bさんは600万円ですね。

しかし、現実の上場企業の株主は何百人、何千人といます。

そのため1人の株主が企業の何%を所有していて、どのくらい利益を享受できるのか計算するのは少し複雑になります。

そのため、1株でどのくらいの利益を享受できるかを示しておけば、1人の株主が享受できる利益は簡単に計算できます。

これがEPS(一株当たり利益)です。

EPS = 当期純利益 ÷ 発行済株式数

上図の場合はEPS=1万円になります。

1-2.EPSと現在の株価を比較するのがPER

EPSを理解できたら、PERは簡単です!

PERは、EPSと株価を比べて、どのくらいの値段がついているかを表したものです。

例えば、上記の企業が1株15万円だった場合

株価 15万円 ÷ EPS 1万円 = PER 15(倍)

たったこれだけです。

PER = 株価 ÷ EPS

1-3.PERが低いと割安【理由を解説】

PERが低いと値段が割安、高いと割高という判断が出来ます。

それはなぜでしょうか。

PERは、EPSと株価の比較だと説明しました。

EPSは1年間事業をして出た利益をもとにしていますから、PER15倍ということは

PER15倍 = EPS × 15 = 15年分の利益

と考えることができます。

そのため、PERは株価のもとを取るのに何年かかるかを示した指標といえます。

もとを取るのは短い方がいいですよね。

そのため

PERが低い = もとを取るまでの期間が短い = 割安

と言えるのです。

2.PERを使ってみよう

それでは実際に、PERを使って銘柄を探してみましょう!

しかしPERを使う際には注意点があります。

2-1.低PERだからといって購入してはいけない

お使いの証券会社やその他ツールでスクリーニングを掛けて低いPERの銘柄を探してみましょう。

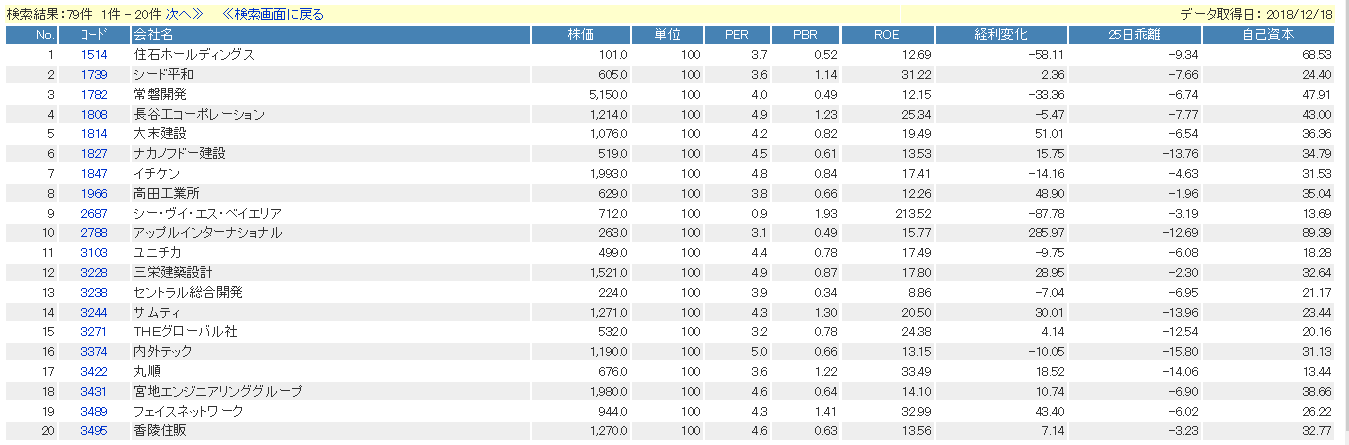

試しにPER5倍以下という条件で検索してみると、79件の銘柄が見つかりました。(2018年12月18日現在)

ここで

「安い株がいっぱいだ~!」

と安易に購入してはいけません。

なぜなら、PERが低いのにはそれなりの理由があるからです。

試しに一番最初に出てきている1514 住石ホールディングスを見てみましょう。

今期第2四半期までの実績はなんと、前年の約20%ほどの利益しか出ていません

しかも、自社で設定した年間目標1,100百万円の、36.6%しか利益が出ておらず目標達成が厳しい状況です。

ちなみに前年の同時期には、目標の72.8%を達成していました。

前年と比べて相当厳しい業績であることが伺えます。

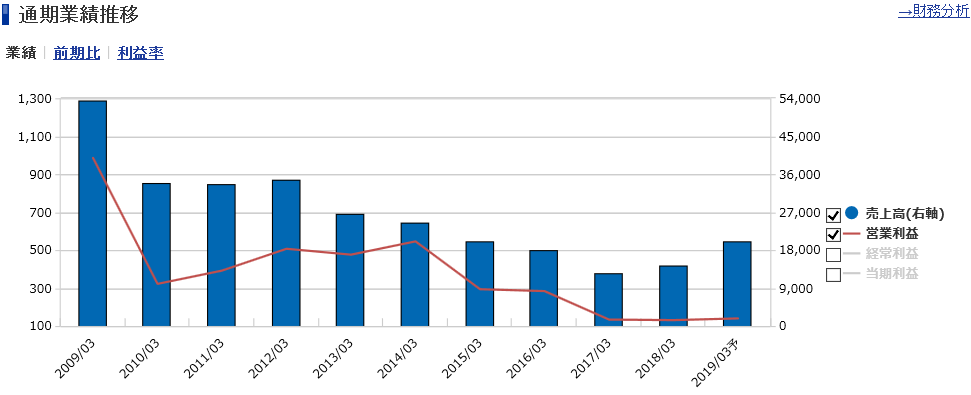

悪いのはこれだけではありません。下の図を見て下さい。

これは年間の売上高の推移ですが、毎年右肩下がりで売上が縮小していることが伺えます。

長期的に見て、この会社が今後大きく成長するとは考えにくいと言えるでしょう。

このような企業の株を購入しても、株価の値上がりは期待できないどころかEPSの減少により株価が下がっていく可能性もあります。

安いものには安い理由があるのです。

2-2.高PERだから買わないというのは勿体無い

PERが割安の指標であれば、高いPERつまり割高の銘柄は買ってはいけないのでしょうか?

答えはNOです。

高いPERの銘柄は、市場のみんなが高い値段を出しても買っていいと思えるだけの魅力があります。

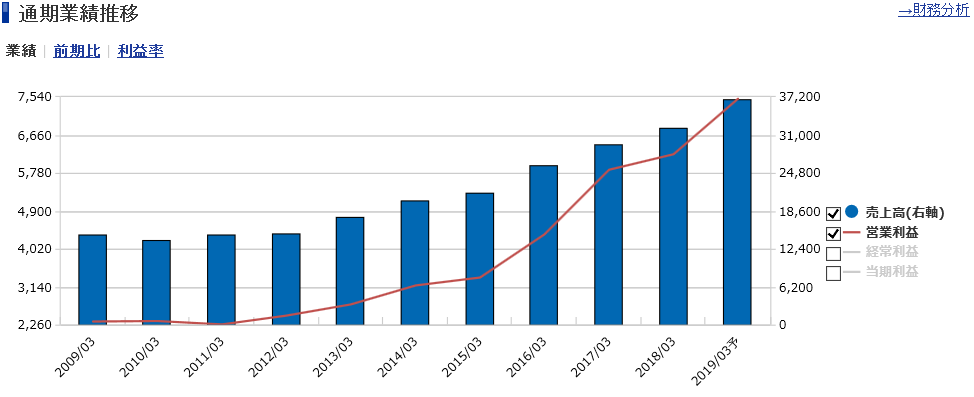

高PERの例として、現在PERが50倍を超えている2412 ベネフィット・ワンを見てみましょう。

第2四半期まで実績が出ています。

進捗率こそ45%と高くはありませんが、会社予想の2,950百万円を大きく超え、コンセンサス予想3,380百万円も上回っています。

また前年の2,533百万円と比べて大きく伸長していることが見て取れます。

かなり良い業績であると言えるでしょう。

さらに、長期的な視点で見ると下図の通りです。

綺麗な右肩上がりで年々売上高を伸ばしています。

今後も大きな成長が期待できそうですね。

このように高PERの銘柄は、それだけみんなから大きく期待されているのです。

そのため今は高いPERでも将来大きく成長し株価が大きく伸びていくことも考えられるのです。

こういった高い期待の持てる銘柄を「PERが高い」という理由だけで投資対象から外してしまうのは、とてももったいないことです。

企業の中身をしっかりと見て期待できるのであれば、PER60倍までを購入対象としても良いでしょう

2-3.「PER15倍以下は割安」という間違い

PER15倍以下は割安の目安

という文言を目にしたことはありませんか?

証券会社のHPや某雑誌等、インターネットの記事等で頻繁に、PER15倍以下が割安ということが言われています。

しかしこれは間違いです。

確かに日本の上場企業のPERの平均値は約15倍程度となっていますが、先述のとおり低いPERには低い理由が、高いPERには高い理由がそれぞれあるのです。

また、業界によっても平均PERは大きく異なってきます。

そのため一概に15倍以下は割安とは言えません。

むしろPER15倍以下だけを目安に銘柄を選んでは大変危険です。

個々の企業の中身をよく分析し、同業他社や過去の業績と比較することがPERを利用する上でもっとも重要です。

指標の意味を良く理解して上手に利用しましょう![]()

この記事が少しでも皆さんのお役に立てれば嬉しいです![]()

◇人気記事◇ スマホ証券おすすめランキング【初心者のために現役投資家が厳選!】

◇人気記事◇初心者のための投資一任型ロボアドバイザーおすすめランキング7選

◇女性限定◇たった3か月でお金の知識が身に付くパーソナルトレーニングABCash